『風呂上がりの夜空に』シリーズ序盤で、ことさら明るく能天気に振る舞っていたヒロインのもえが、クソくだらない女の嫉妬でイジメにあった時、悲劇的に振る舞うのではなく、一人自宅の姿見の鏡の前に立って、RCサクセションの『君が僕を知っている』を歌っていたシーン。

『裂けた旅券』で、13歳にして娼婦をやっていたヒロイン・マレッタが、石油王の王子に見初められた結果、過去を隠して真面目に過ごしていた寄宿舎で、元淫売の過去を流布されて、唇を噛み締めながら机の上の落書きを消していたシーン。

僕は、中学初頭で壮絶なイジメにあっていただけに、そこで安易に主人公男性が、手を貸してバイオレンスに解決としないところで、どう、まだ思春期の魂を救うのかという局面で、僕は本気で「紙の上に描かれた線だけの存在のカップル」を、応援していたんだ。

漫画のヒロインに肩入れしつつも、それは「萌え漫画のヒロイン」のような、自分の自慰行為のオカズではなく、彼女らには人生を託すに値するだけの価値が、しっかり描かれた男性がちゃんと傍で守っていて、僕たちはその行く末を、ちゃんと距離を置いて見守っていたのだと思う。

「そこ」に、小池一夫の『魔物語 愛しのベティ(1980年~1985年)』を混ぜたっていい。

吉田聡の名作『湘南爆走族(1982年~1987年)』を入れたっていい。

「女性が描いているから、本当に少女がリアルだね」って意味では、高倉あつこの『ハゲしいな!桜井くん(1989年~1993年)』を混ぜたっていい。

あの頃、僕は思春期のど真ん中で、漫画に教えられつつ、漫画で事後確認をしつつ、漫画のご都合主義で足元を掬われつつ、自分なりの「男として。女性に向き合うに当たっては」を、模索していたんだね。

その上で、男女の恋愛だけでなく、それがなかったとしても、思春期の一体感、仲間友達感覚を。そこでの「本物感」を味わえた漫画という意味で、そこでゆうきまさみの『究極超人あ~る(1985年~1987年)』を入れてもいいだろう。

思春期の夢、高校生活を送る上での理想形ともいうべき登場人物配置「主人公としてのボク。ヒロインとしての彼女。メインサブ主役としての親友。脇を固める、仲間。偉そうな先輩達。あたふたする後輩達。口やかましい女子友達。アレコレ口うるさい親。頼りになるんだかならないんだか分からない教師」といった、それら『風呂上がりの夜空に』『湘南爆走族』『究極超人あ~る』等という、おそらく同世代の高校生が「こんな環境とこんな仲間に、囲まれたらいいのにな」と思うだろう、まさに「その環境を、丸ごとひっくるめて、自分のリアルな高校生活が存在していた」日常を、嘘偽りなく僕は持っていた。

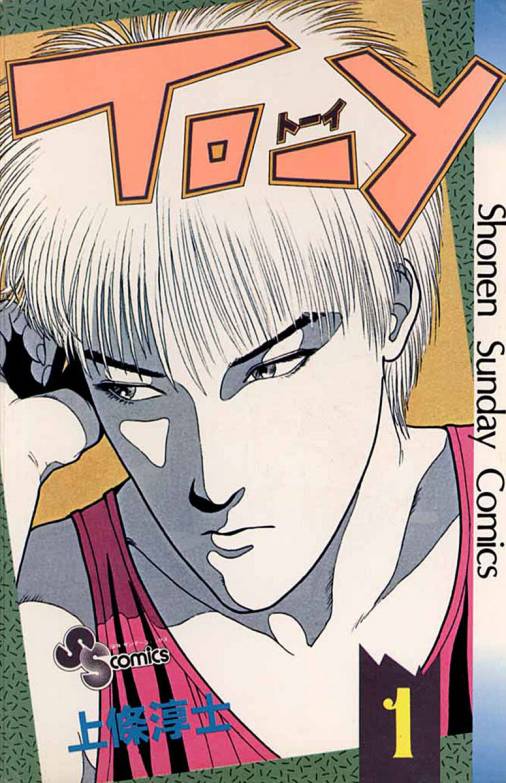

だから、それらの「生々しい高校生活漫画」に対しても、面白いよ、お前ら楽しそうだな。うんうんわかるよ。という時代の共有者としての感覚はとても強く抱いていても、結局、コンプレックスのようなものや「お前らはいいよな。どうせ漫画だものな。現実はお前らのようにはいかないんだよ」的なひねくれ根性だけは、幸せにも、一つも持たずに思春期を送れたという、この経験と記憶は、今この歳になって初めて「永遠に上書きされることはない。誰にも捻じ曲げられることはない、人生の宝物なんだ」と思える実感を伴っていて、少なくとも、今上で挙げた三つの漫画だけではなく、まだあの頃の青春漫画群は、まだまだマシな領域で、等身大の高校生が、バイタリティとアクティビティさえあれば、当然その対価として得られる範囲の、まっとうな思春期を描いていたのだよねとは、言えることはあった(それは、ある種のクラスタジャンル特化漫画である『To-y』や『帯をギュッとね!』『ハイスクール奇面組』にも言えていた)。