だからこそ、半村氏は、上でも引用した、後の漫画版のあとがきに、こうも寄せている。

当時から私は、自衛隊は軍隊のようなものであると思っており、訓練に明け暮れる中で、洪水などの災害に出動させられても、軍事行動容認の布石になると非難されているのを気の毒に思っていたのだ。だから自衛隊員を戦国時代へ送り込み、堂々と戦わせてやりたかったのだ。

世界文化社 漫画版『戦国自衛隊』「ふたたびのあとがき」

戦争は嫌いだが、故郷を外国から守ることを否定する人も嫌いだ。

この文章は、決して半村氏の右傾主義を証明するものではない。1970年代から80年代という時世を考えた時には、無論まともな言説ではある上に、半村氏にはそもそも、日本の軍国化を誰よりも嫌悪したSF社会派小説の名作『軍靴の響き』があるのだ。

その上で、上記の文章も、半村氏ならではの、絶妙な言霊コントロールで書かれており「戦争は嫌いだが」のワンセンテンスの後の「故郷を外国から守ることを否定する人も嫌いだ」は、あくまで相対的等価による嫌悪感であり、決して「もっと嫌いだ」ではないのである。これをして、右だ左だのイデーでクラスタ分けしようとしてしまうのが現代の思想論壇の悪い癖であり、半村氏は単純に「戦争が嫌い」な上で、それを口実に、必死に災害に対しても命を張ろうとする自衛隊員達を、理由もなく排斥する「差別主義者も嫌い」なだけである。

だからこそ、そんな自衛隊員達に、戦う場所を与えてやりたかった。銃を抱いて青春を送ることを義務付けられた若者たちに、その本会を遂げさせてやりたかったというのは、半村氏の筆で後年書かれたモチベーションでもあるが、それでも、時という運命には逆らうことが出来ず、そんな構図の中でも、時代を超えて人と人は心の熱さを分け合うことが出来るのだと、この作品全編からはそんな半村氏の想いを感じざるを得ない。

小説版『戦国自衛隊』が、どこでどのようにSF的なテーマ回収をしたかは、それこそ無粋なネタバレになるので割愛するが、漫画版では唐突過ぎ、映画版ではその改修すら(深読みすれば“そういう解釈”もあり、程度)放棄された帰結も、作中でぽつぽつと、例えば、伊庭がおぼろげな記憶だけで、後に丹羽長秀となる配下武将に向かって

「人間五十年 化天のうちにうらぶれば ゆめまぼろしのごとくなり」

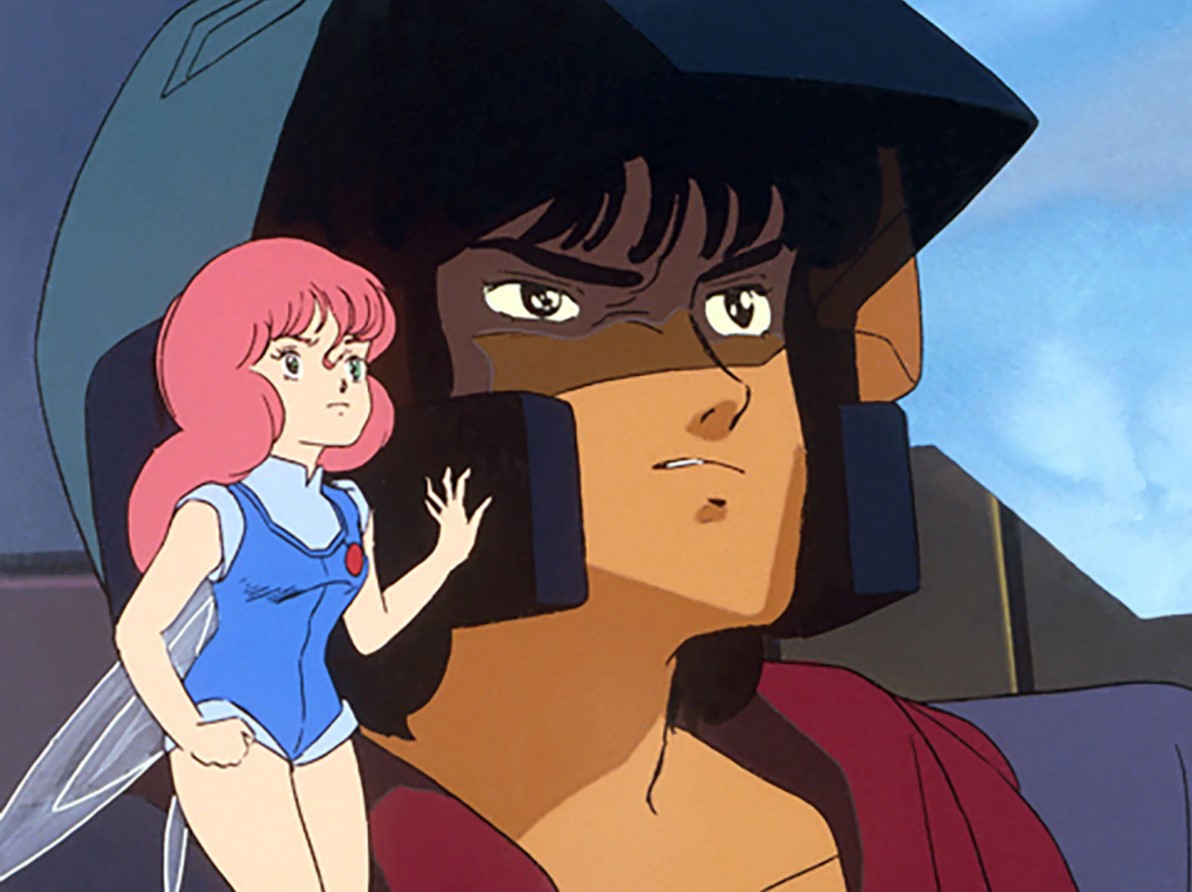

『戦国自衛隊』

と、つぶやいてしまい、丹羽長秀が思わず焦って筆と硯を用意させる辺りから、じわじわとこの物語の「時の神」が、なにを求めていたのかが分かってくるという各要素の回収の案配は、本格推理のクライマックスが、ある種の予見が当たるように、来るべき悲劇への確信と共に近づいてくるようでさすがである。

そこまでで、意図的に名前を似せて登場させられていたり、まさかと思うような登場人物達が、次々と歴史の流れの中で、伊庭達「土岐衆」が降臨したことで表した才覚や運気で、予め我々現代人が基礎知識として蓄えている「戦国武将の数々」の、抜けた穴を埋めていくロジカルさと、それを促したのが、近代武装兵器ではなく、むしろ近代が産み落とした人類の英知の数々と、人と人を結ぶ「心と魂」であったのだという終結は、しかし「だから全ての主人公でもあった伊庭義明という昭和の自衛隊員は、最期を自決で迎えなければ、時の神が用意したシナリオが完成しなかったのだ」という結末と共に、ちょっとした大長編大河SF小説以上の読後感を、読む者に与えてくれる傑作なのである。