「足の裏が真っ平」から始まったイデオンデザインワークス

――『伝説巨神イデオン』(1980年)の話に戻りますが。『イデオン』制作当時、樋口さんはどのような関わり方をされておられたんでしょうか?

樋口 その辺ももうはっきりしないんだけど(笑) 僕、多分当時、20アイテムぐらい一緒に動かしていた(=企画に関わってデザインを起こしていた)んですよ。だからその中で、自分がメインになっていたとしても、それだけの仕事量の中で作業していたんで、どのくらい自分が当時、真剣に捕えていたかというと……。はっきり言って「寝たい」というね(笑) 「次の(他の請け仕事)やらなきゃ」っていうのの連続の中で、なんかそんな時だったような気がしますね。

――そうすると、『イデオン』映画化は驚かれましたか。

樋口 そうですね。初めて舞台挨拶に行った時に「あ、すげぇ」って思いました(笑) こんなのやってて、舞台挨拶するんだ?と思ってびっくりしました。

――『イデオン』のデザインワークスは、どのような形で進められたのでしょうか。

樋口 僕は自分の中で「作品を作る」という意識はなかったんですよ。(自分の)作品としては玩具の方がメインですからね。だから、メカ設定に関わるという時点で、完全にもう請けになってますから、サンライズからくる設定制作の方に、シナリオを受け取りながらある程度レクチャー受けて、で。それを素直にラフ描いたり、後輩に渡したり、そんな感じでやってましたね。で、そのうち、たまぁに富野(由悠季)さんに怒られるんですよ。「樋口さん、来て」って言われて(笑) 行くときはだいたい怒られるとき(笑) 要は(富野監督の)思ったとおりに(デザインが)上がらないってことですよね。だから「あ、そうですか」って聞き直して直してましたね。

――当時から、富野メモや富野ラフがありましたね。それを忠実にデザイン化させるという流れでしょうか。

樋口 僕はそう受け取っていましたよ。(サンライズのスタジオには)結構行ってましたけど、毎回ではなかったです。

――重機動メカなどの異星人メカは、『ガンダム』などと違って一体一体コンセプトも異なっていますが、あの辺のアイディアも富野監督だったんですか。

樋口 そうですね。僕は言われたことを理解してラフを出すという感じでしたね。

――重機動メカの三本足が、『宇宙戦争』(原題: The War of the Worlds)のトライポッドから着想を得たのは富野監督のセンスですか。

樋口 いえ、重機動メカの三本足を最初に思い付いたのは当時サブマリンにいた新人でした。それが多分ガンガ・ルブの原型ですね。そのラフ(三本足)に対しては富野さんが「三本足は面白い」とおっしゃっていたのを思い出しました。それでいろいろ進めていたと思います。その流れの中から映画用の三本足(ザンザ・ルブ)をデザインされたのは湖川(友謙 『イデオン』のキャラクターデザイナー・作画監督)さんでした。このラフを富野さんが描かれたかどうかは分かりません。 アディゴやガタッカ、ジョングなんかはうち(サブマリン)で出してたと思いますね。

――そうすると、樋口さん的には、常に富野監督の描きたいメカバトルの演出を、忠実にデザイン化する職人という立ち位置だったのでしょうか。

樋口 いやぁ、職人って意味では合ってるかもしれないけれど、戦い方の演出みたいなものは、その時は多分、理解は出来ていなかったと思います。基本的には、言われた形を再現するという。でも、時々「宇宙なんだから、必ずどっかに噴射口らしき物を付けろ」だとか、そういうことは必ず言われましたね。だって最初、イデオンは足の底が何もなくて真っ平だったんですよ。そしたら富野さんが「どこから噴射して飛ぶんだ?」と。「はい、失礼しましたっ」と(笑) そんな感じですね。だって、そもそも僕はそんなにSFの知識も無かったし、複雑なこと考えてなかったですもん。でもプラモデルは結構売れたらしいですよ。

――そりゃ売れましたよ! 買いましたもの、あの当時、僕らは。でも、完成した『イデオン』のイデオンは、企画当初に樋口さんが想定した「戦車とバスとタンクローリー」という設定を覆し、むしろその設定を壊して成り立っていましたよね。その辺りは樋口さんの拘り的にはいかがだったのでしょうか?

樋口 僕には全然拘りはないですよ。僕、湖川さんのデザインされたイデオンを見て「そうかアニメってここまで出来るんだ」と思いました。湖川さんはその後に会って飲んだ時に「俺さぁ。当時ちょっとイデオンをカッコよくしよう、カッコよくしようと思って描きすぎたんだよね。演出によっては、樋口っちゃんの箱型のデザインのままでも、カッコよく出来たんだよ」っていうような言い方をしてましたね。

――イデオンのテレビシリーズから劇場版まで、樋口さんは富野監督と3年近く、監督とメカデザイナーという関係でお仕事をされ続けたわけですが、樋口さんからご覧になって、富野監督が、他の監督やクライアントと、一番違っていた点や、印象的なエピソード等ございましたら、お聞かせください。

樋口 そうですねー、まずそれまで私はアニメに関わってきた経験が少なかったものですから、富野さんにはいろはを教えて頂いたと言っても良いかと思います。と言うのは、それまでメカデザインの基本設定と言うよりも玩具を作る事しか私は考えていませんでしたので、それまでは演出に必要な要素をあまり考えていませんでした。例えば『科学冒険隊タンサー5』(1979年)の乗物にしても、地球上の謎を探るのに乗物は陸海空が必要だろうし、そのマシンは空だったらウイングが必要で、地中に潜るにはドリル、水中はスクリューと言う風に、見た目で分かるようにまず分かりやすい形から入ります。それが、富野さんには「宇宙での激しい戦いの中で敵味方を見分けるのにアニメでは、一番分かりやすいのは色です。次に形です」と教えていただきました。

――僭越ながらお話を伺ってきた時思うのは、樋口さんにとってあくまでイデオンは、デザインという仕事を繰り返して、生きていくための業務の一つに過ぎなかったものが、富野監督や湖川作画監督などとの出会いによって産み落とされた「現象」であったというように受け取れます。

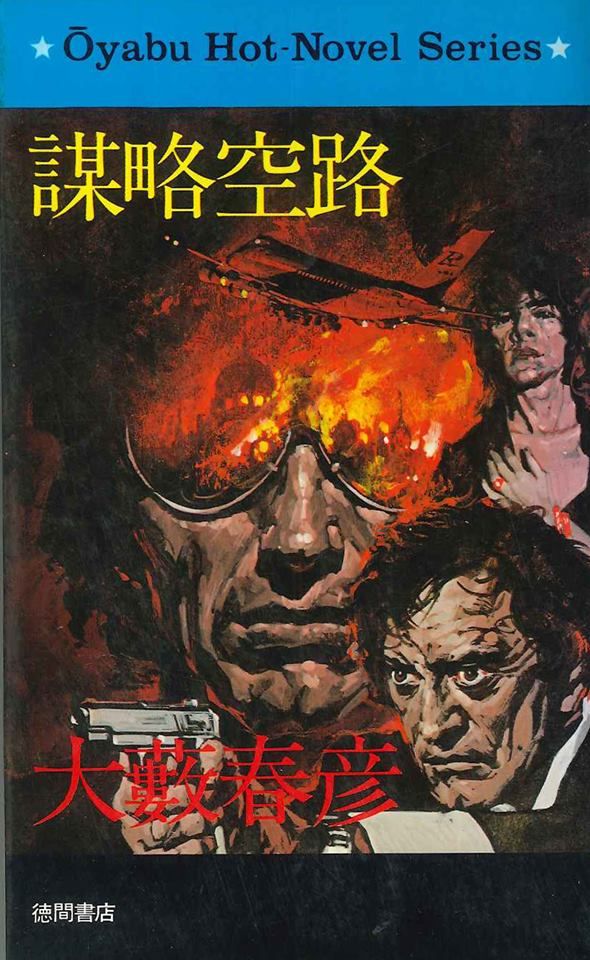

樋口 そうですね。途中で意識が変わったと思います。あと、今も僕がこうやって(イデオンを)描くのは、最初に作った40年前と違って、その当時の僕は5歳の子どもに向けて作っていたのだけれども、その後、15歳とか17歳の人達が観ているというのが分かってきたので、途中から、具体的にはロマンアルバムの『伝説巨神イデオン―接触編・発動編』(徳間書店)辺りから、もう大人向けの絵にしてました。

――『イデオン』から最早40年以上が経とうとしています。樋口さんにとって「一つの業務」であった作品が、40年近く愛され、多くの研究家や評論家、ファン等の間でも伝説になっています。

樋口 そうですね。不思議ですね、当時では全く予想をしていない状態ですが、そうした物に関われた事は本当に運があったと言うか人に恵まれて来たのだと思います。ありがたく思います。