一定数以上の年齢の本好きであれば、知らぬ人はいない、森村誠一氏が、1975年に角川書店の『野性時代』に掲載した、こちらも知らぬ人はいない『人間の証明』。

作者的には、この後展開していく『棟居刑事シリーズ』の第一作になったが、角川的にはむしろ、自社レーベルの映画作品第二弾として、また創刊間もない『野性時代』の、娯楽小説雑誌としての知名度を上げるため、まとめてしまえば、角川春樹体制の角川書店の進撃の“のろし”として、旗印にされた作品、という位置づけが強いと言える。

本作は、そういうアレコレを踏まえて「角川映画として映画化されること」が前提で、角川春樹直々の依頼で、森村氏が執筆し、その時、推理小説のギミックとして重要な位置を占める『西條八十詩集』が絡んでいくメインストリームのプロデュースに、角川氏が一枚も二枚も絡んでいることは有名ではあるが、その辺り、いつもここで書くが「Wikipediaの記述が、間違いではないのだが、微妙に情報の記載が捻じれているので、勘違いを招きやすい」という問題が発生する。

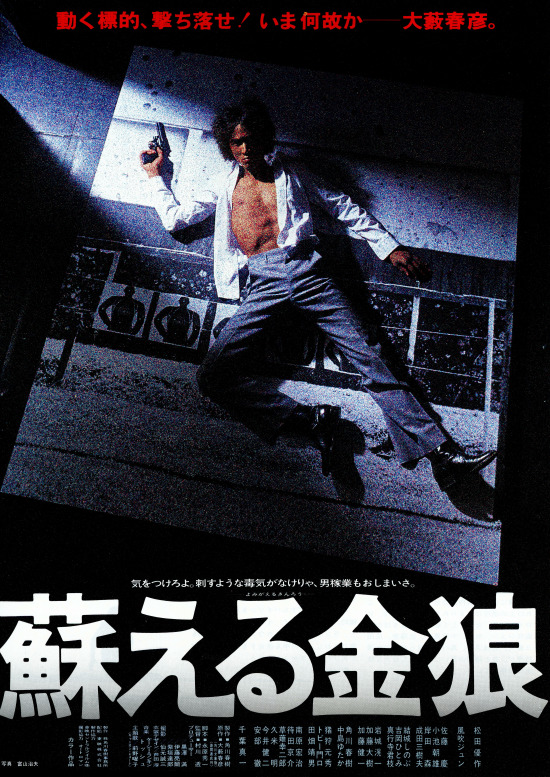

まず史実から言えば、角川書店が70年代中盤での、角川春樹体制で、メディアミックスを含む大戦略を展開しようとしていたことは事実。そこで『犬神家の一族』「森村誠一氏の新作」が既に検討されていたことも事実だが、さらにそこに付け加えるのなら、「角川映画第一弾は、1974年に角川小説賞を受賞した、赤江瀑氏の『オィディプスの刃』だという前提で企画が進んで」いて、なおかつ「作品の内容、主人公像的に、既に主役は松田優作氏で決まっていた」という「実現されなかった事実」を挟み込まないと、見えてこない事実関係がある。

「角川映画の旗揚げのろしは『オイディプスの刃』で」が、なぜ潰れて、なぜ横溝正史氏の金田一シリーズが旗揚げ興業作品になり、『オイディプスの刃』で主役を演じるはずだった松田優作氏が、なぜ違う作品の、しかも旗揚げ興業作品ではなく、二作目の『人間の証明』の主役に納まったのか。その辺りの生々しい裏事情は割愛するが、一度は映画化から外されてしまった『オイディプスの刃』も、1986年には古尾谷雅人氏主演・成島東一郎脚本監督で映画化されたが、映画としては小粒で、佳作とは呼べるが、角川映画初期のダイナミズムの恩恵もなく、いかにも「ビジネスとしての約束を果たした」感が満載で、映画ファンとしては何ともやるせなかった。

しかし、この辺りの裏事情(というほどのものでもないのだけれどもね、本当は)を前提にすれば、長年邦画ファンが首を捻っていた「映画としては名作。配役も脚本も監督も上出来。けどなぜか、主人公の配役年齢だけが、劇中設定と矛盾する」という問題も、単純なすり替えトリックの結果だったことが理解できる。

『人間の証明』で初登場した棟居刑事は、その作中で、太平洋戦争終結直後の闇市で、少年だったという年齢設定が予め施されている。そこで起きた米兵レイプ未遂事件が、一つの鍵となって、物語全体を覆う複雑怪奇で入り組んだ人間関係を、一気に解き明かすトリガーになるのだが、この映画版(1977年)時、棟居刑事を演じた松田優作氏は28歳。物語的には、棟居刑事はこの時点では、もう35歳にはなっていなければ、計算が合わないというのに、戦後生まれの松田優作氏が主演に選ばれた背景には、もう一つの企画『オィディプスの刃』の主演へのオファーという裏事情が絡んでいたからだ。だからであろう。角川のメディアミックスは、書籍と映画だけではなく、テレビドラマも意欲的に絡めてきたのだが、そこでテレビ版『人間の証明』(1978年)で棟居刑事を演じているのは、こちらはギリギリ戦中の、1943年生まれの林隆三氏であった。

「映画版公開と、ほぼ同時にテレビドラマ版を展開する」

イマドキの、テレビ局主導の映画企画であれば、逆にまずドラマがありきで、ヒットしたドラマを「The Movie」とでも冠つけて映画化するのがむしろ違和感がないであろうが、当時の映画、それもミステリージャンルの作品を、映画化とほぼ同時にテレビドラマ化させる。それも、『犬神家の一族』の場合は、映画版は邦画界の巨匠・市川崑監督に任せておいて、ではテレビの方は、テレビ畑のディレクターに任せるかというと、テレビの方はテレビの方で、『十三人の刺客』(1963年)『まむしの兄弟・二人合わせて30犯』(1974年)等で、こちらも映画界では名監督として名が知れた、テレビでは『傷だらけの天使』(1974年)『必殺仕置人』(1973年)をはじめとした必殺シリーズ等で、ファンを魅了した工藤栄一監督を起用するなど、映画界にもテレビ界にも、良い意味でも悪い意味でも、挑発的な人事や企画で角川メディアミックスは展開された。

『人間の証明』もそれを踏まえ、まずは劇場用映画では、『新幹線大爆破』(1975年)『君よ憤怒の河を渉れ』(1976年)等で「高倉健主演・社会派サスペンス人間ドラマ」で台頭してきていた佐藤純彌監督を抜擢。「森村原作と佐藤演出」の組み合わせは見事なまでにマッチし、翌年には、佐藤映画前二作で主演を務めた高倉健を招き、森村原作映画第二弾の『野性の証明』も成功させている。一方、テレビ版『人間の証明』は、まず脚本に『青春の門』(1975年)『七人の刑事』(1963年)『真田幸村』(1966年)の早坂堯氏を迎え、演出には『伊豆の踊子』(1967年)『めぐりあい』(1968年)等の、こちらも映画界の巨匠・恩地日出夫氏を監督に迎えることで、絶対的に映画とドラマが主従関係にならず、むしろガチで真っ向対決をする構図を作り上げて、要はコンテンツ全体が盛り上がればいいという、かつてなかった戦略を展開したのだ。

角川春樹の挑発は、それだけではなかった。映画版『人間の証明』の脚本を担当したのは、日本映画の頂点でもある木下惠介監督の弟子でもあり、数々の木下映画でヒロインを演じた女優・高峰秀子の夫でもあった松山善三氏。松山氏は、木下監督の下で、監督の口述筆記役という形で脚本に参加しながらも、『人間の条件』(1959年)『恍惚の人』(1973年)等で、名脚本家として名を挙げていたが、松山氏がこの映画に参加したのは、決してその名声と経歴故ではなかった。映画化当時、角川書店から(思えばこれも、斬新であり挑発的な商品企画ではあったが)『シナリオ 人間の証明』として、映画の脚本が文庫化されたのだが、その中で松山氏はこんなことを書いている。