大藪春彦文学というと、誰もが思い浮かべる代表的なパターンは、『野獣死すべし』『蘇える金狼』系の「いかなる思想にも権力にも縛られない主人公が、抜群の英知と、屈強な精神力と、鍛え上げられた肉体を武器に、腐った社会や、そこへ集る有象無象達を相手に、暴力と策謀、そして女を操り、一匹狼でのし上がっていくピカレスクロマン」なのだろうが。

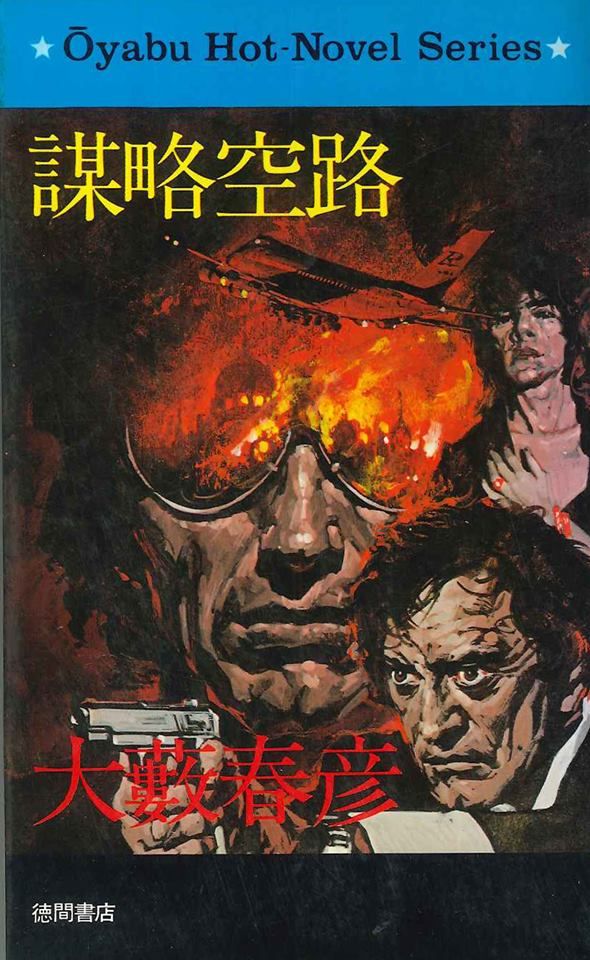

本作は『スパイに熱い死を』に続いて、内閣情報室(当時の和製スパイ小説では必ず「日本版CIA」として登場していた組織)の諜報部員・水野洋治を主人公にした、アクションスパイ小説として出来上がっている。

おおまかにざっくりと、そこにはもちろん、イアン・フレミング以降の、スパイpaperbackブームの影響が見られる作品である。

というか、もうちょい口さがない言い方をしてしまうと、大藪氏(と出版社)が、当時全世界を熱狂の渦に叩き込んでいた、007ブームに乗っかろうとしただけの小説企画のようにも思える。

主人公・水野の行動理念には、それまでの伊達邦彦や朝倉哲也に見られたような「腐りきった豚共が蠢く社会で、己の頭脳と肉体で、のし上がり野望を果たす」的な、生き方の美学のようなものはどこにもなく、ただただ(スパイ物にはありがちな)上司キャラ「五課長」に命ぜられるままに「敵国の陰謀と目的を暴いて潰せ」という、漠然とした任務を拝命した後は「冷蔵庫から出した生卵を三個丸飲み」したり、「熱湯と冷水のシャワーを交互に浴びて眠気を飛ばし」たり、「300gのビフテキを三枚一気に胃に流し込んだ」り、「舌が焦げるようなコーヒーで気分をすっきりさせ」たり、「水道の蛇口に直接口をつけて、そこから胃が破裂するくらいに水をがぶ飲みし、その後、のどに指を突っ込んで全部水を吐き出し」たりするという、お約束、お馴染みの大藪ヒーロー行動描写ルーティンでタフさをアピールしながら、これでもかというほどのアクションの連続を展開する。