一方で、そんな仙川さんと参平の関係にうすうす気づいていた、息子嫁の礼花が、義父の気持ちに触れて、生々しくも愛しい感情を吐露する。

「ただ、あんまり早すぎるから。おかあさんが亡くなって、おとうさんがここへ来て、だんだん家族になって。それなのにもう今は、おとうさんの嬉しい事や悲しい事を、いちばんに分かち合いたい人が、詩郎さんでも乃菜でもわたしでもないのですよね」

息子嫁の礼花は、とても優しい、しかし、しっかりとした目で、参平を見つめながら次の言葉を笑顔で繋いだ。

「ま。要するに寂しいって事です」

僕も10年前は寂しかった。寂しすぎて、何度亡妻さんの後を追いかけようとしたことか。

そんな立場の大人の男に、周囲がかけてくる言葉なんかに大差はない。

曰く「亡妻さんはきっと、お前が現世で幸せになってくれることを願ってるんだから生きようとしよう」

曰く「残されたお前が、安易に後を追ったら、一番悲しむのはその亡妻さんではないのか?」

どれも道理であるが、同時に、誰一人として僕の亡妻さんの性格など分かっていないなと苦笑するしかなかった。

“あの人”は、そんな聖人君子のような考え方が出来る人ではない。ひたすら甘えん坊で、ただひたすらに愛おしかった人だったから、“もののついでに”“ついやらかし過ぎてしまった”先で、僕に対しては、早くここまで一緒にきてくれ。独りじゃ寂しすぎるよと、泣いているに違いがなかった。だから僕も、急いで後を追おうとしたのだ。

しかし、それもこれも失敗に終わり、僕は「この世界の片隅に」たった一人で遺されてしまった。

『さんさん録』の主人公のような、家族も、仙川さんのような「奇跡」もなにもない“セカイ”で一人。

参平の記憶の中の亡妻の「ヤキモチ」も、息子嫁礼花が抱いたヤキモチも、女性の生理の発露としては、とても自然であり、この辺りの女性心理の感情の起伏の、ハッタリの無い抑揚の付け方が、こうの漫画の白眉であり、だから戦争などを扱ってもハッとさせられる核なのではあるが。

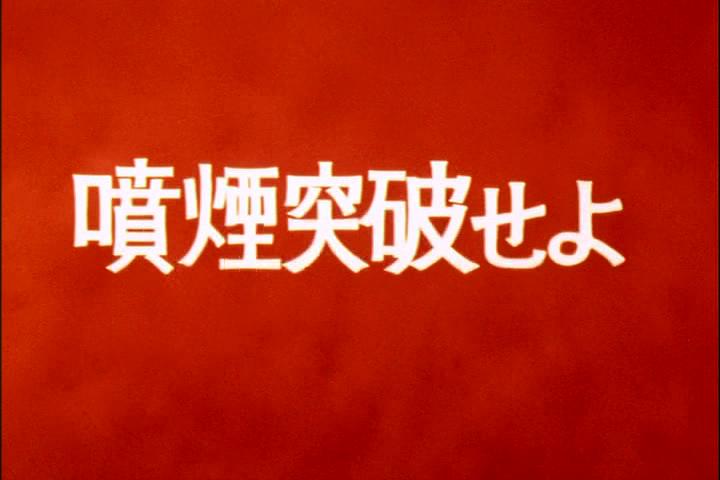

クライマックス。

詩郎と礼花の、将来を巡っての喧嘩のさなか、独りどうしたものかと悩む参平に、本当は詩郎に惚れていたはずの仙川さんがキスをする。

「ばかな参平さん。鶴子さんがいつもあなただけについててくれると思うの?今ここになど、居やしないわ」

様々な解釈ができる一言である。参平への気持ちの打ち明け。同時に、参平を縛る亡妻さんへの恋慕の解放。そして、鶴子は、決して参平の亡妻としてだけではなく、詩郎の亡母でもあったのだからという、女性原理だけが“その現状”で気づける構造論を、仙川さんは一度だけの口づけで、参平に伝え、教えた。

僕には家族と呼べる存在はもういない。天涯孤独だ。

居場所なんてあるわけもなく、この僕を「世界で一番大事な人」と位置付けてくれる人が、全人類で皆無な状況にもほぼ慣れてきた。

――それでも。

それでも、フッと胸が締め付けらることはある。僕が存在し、僕が生きることを当たり前に思ってくれていて、それが嫉妬だろうと、エゴであろうと、僕が“今いるここ”から去ろうとすることを察知して「寂しい」と訴えてくれる人が皆無であることは。

そして、仙川さんが言うように、人がいくつもの役割を担って生活の中で生きてきた以上、仮に死して天界から遺した人々を見守り続けることが出来ても、24時間自分を見ていてほしい。見守ってほしい時を逃さないでほしいと思うこともエゴなのだと。

物語終盤。新しい命を子宮に授かった礼花が、実家の港町に帰ったところを、参平が迎えに行く。

初産で、死ぬ危険に出くわした記憶をトリガーに、つらつらと想いを語る礼花。

「あん時、死ぬんならここの海を、もっぺん見ときたい思うた。じゃけえ戻ってきました。本当に死なないとも限りません。それでも『おめでた』なのですよね。おとうさんがうちに居場所をみつけてくれたように、見も知らぬこの子がこの世に来て、かけがえのない人に、育ってゆくのに、立ち会いたくて、仕方ないのだから」

居場所。それはマンションや家屋、企業や店舗などの“入れ物”ではない。

人と人が結び付き、自然に互いのバランス論で出来上る環境論。新しい命が誕生すれば、そこで各自のバランス論も崩れていく。

崩れていった先で、参平は再び、妻・鶴子と過ごした家へと戻ろうと決心する。

その、亡妻と過ごした家に戻った日に、手伝いにきてくれた仙川さんがいう。

「頼ってくださいな」

「…………あんたも頼ってくれ」

「頼りますのでよろしく」

人間関係は、一方的に頼りっぱなしでも、依存が強すぎてもいけないが、決してゼロか100でもないはずだ。

そこそこに、その人を当てにして、頼りあい、頼られる手ごたえを受け止めあい、人と人は繋がっていく。

表向きだけの企画テーマに見えた「家事豆知識」の数々も、参平の亡妻の鶴子が、多分たった一人で遺されるだろう参平が、孤独のまま「この世界の片隅に」追いやられないように、遺しておいてくれた遺産なのだ。

一方で。

亡妻さんを失ってからの僕の人生は、そこそこ、どうだったのであろうか。奥さんが亡くなってから出会えた人々との縁も、どれも大切で暖かいもので、誤解を恐れずいうならば、それらの縁は「奥さんが亡くなってくれたから」繋がったのだと考えることも可能だ。

けれど、浮世というものは、物語世界と違って、フィフティフィフティには、なかなか出来上っていない。

なるほど、今の僕を頼ってくれる人は、そこそこの数はいる。

しかし、僕を慕ってくれてるほとんどの人が、若い、10代だったり、20代だったり、アイドルや俳優さんだったり、それこそ、参平と仙川さん以上に「親子関係の年齢差以外の、なにものでもない」のだ。

当然、僕にはロリコンの趣味はなく、そういった10代などは、ハムスターみたいな小動物にしか見えないし。いくらなんでも50歳のおっさんが抱える悩みや、キチガイ相手の苦しみを、ハムスターたちに頼るわけにはいかない。

僕の亡妻さんは、今もまだ、空から僕を見守ってくれているのだろうか?

それは僕のナルシズムと自己完結からくる妄想なのだろうが、人はそうして、現実の残虐さの中を、妄想と想像で補完して、自己救済して生きていくしかないのだと、この作品はラスト、空を見上げた参平のこんな台詞で終幕を迎える。