その『ニッポン無責任時代』が公開された時、めったに邦画を褒めないと知られていた大島渚監督がこの映画をして「この映画は素晴らしい! 日本映画ではかつてなかった、hard-boiled映画だ!」と、絶賛したという。

『ニッポン無責任時代』は、主人公は陽気だし、拳銃も裏社会も悪漢もアクションも登場しない、サラリーマンコメディ映画である。

しかし、大島渚監督はこの映画をして「hard-boiled映画だ」と言い切った。

それはなぜだろうか?

それは、hard-boiledという概念の本質(異論や個論はあるが)が、ジャンルでも内容でもなく「登場する主人公の、感情や情感を、徹底的に描写しない」というところにあるからだ。

そういう前提で見返すとき、『蘇える金狼』も『ニッポン無責任時代』も、物語もジャンルこそ違えど、そこで登場する主人公達は、共に雄弁であったり無口であったり、微妙なズレはあるのだけれども、共に不気味なまでの、作品を何度見返してみても、そこで何を考えているのか、そのシーン、シーンで、彼らが何を感じ、何を思っているのかが(己の目的に向かっての、計算や策略という部分を除いては)、およそ人間らしい情感の部分においては、全く読めないところは、驚くほどに共通している。

別な角度から論じれば、この、高度経済成長期後期に発表された『蘇える金狼』『ニッポン無責任時代』は共に、hard-boiledであると共に「ピカレスクロマン」という意味でも共通している。

「コツコツ努力して、真面目に勤勉に過ごせば、いつか人生は報われる」と、サラリーマン社会の誰もが信じていたこの時代。

しかし現実には、どうもそんな善良な人間達を、脇から追い抜いて、コネだか才能だかで、スイスイ出世街道を上り詰める人間も実在する。

平等競争社会において、きっとそんな存在は悪人だろう。しかし憧れる。そういう人間になりさえすれば、日々のあくせくした努力や苦痛から逃れられ、長距離マラソンをショートカットするかのように、上手に楽してトップに上り詰められる。

それが可能であれば、悪人になっても構わない。むしろ、悪人にしかそんなことはできないだろう。だが、善良な市民の自分が、人生をbetした賭けに出るにはリスクが高すぎる。

そんな「市政の庶民感情」を、汲み取りある種のファンタジーとして組み立てられたのが、『蘇える金狼』と『ニッポン無責任時代』であり、現代のような格差社会・自由競争時代ではない、横一列総国民所得倍増計画の下、「平等な視点」を元に、そこを突いたからこそ生まれ出た「hard-boiledとピカレスクロマン」の「企業を舞台にした」融合作品として、この二つは相似形なのである。

『ニッポン無責任時代』自体、当時『忠臣蔵』をベースにした、善良な社長と忠君部下たちの、優等生的喜劇映画『社長シリーズ』の脚本に飽きていた(当時、東宝文芸部として担当していた)脚本家の田波靖男氏が「滅私奉公的『社長シリーズ』とは、まったく逆の、ピカレスクロマンを描きたい」と思い付き、私的に『無責任社員』という企画を一人で温めていたところ、植木等とクレージーキャッツの登場で、一気に正体不明の主人公が、不気味に笑いながら機転と行動力で、努力も信頼も放棄したまま、出世街道を一気にのし上がる『ニッポン無責任時代』が、ここに完成したのだ。

「弱いやつ、無能なやつは、コツコツ報われない努力を、死ぬまで続けて相応の結果で満足しておけ。本当に有能な人間は、持てる力を駆使して、ブタどもがノロノロうろつく『努力競争社会』とやらを、一気に抜き去り、頂点へ上り詰めろ」

このコンセプト自体も、『蘇える金狼』『ニッポン無責任時代』で共通する核の部分であり、ここに娯楽的要素のカタルシスを得た、当時の社会の一般層が共有していた、フラストレーションの正体や実情を見て取れることは充分可能である。

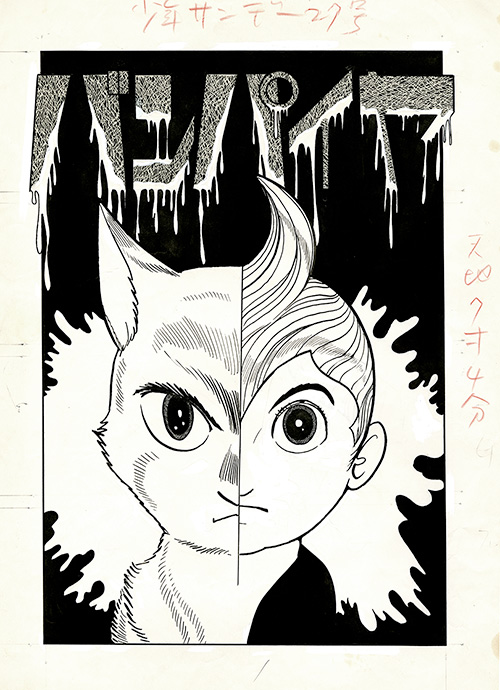

「みなさん自由で平等です。努力した人は必ず報われます」という、誤った戦後民主主義解釈の空々しい虚構に気付いた人々の疑問や怒りを、代弁する形でのピカレスクロマンというジャンルの有効性と存在意義は、一方で漫画では、手塚治虫の漫画『バンパイヤ』等にも影響はみられる。