この漫画の時代との親和性というのは、今初めて、若い世代の人がこの漫画を観ても、ネタとしてはついていけないだろう部分は多く、しかし、ネタ要素以外の「核」としての「思春期の男女の抱く恋愛観の普遍性」については、これは逆に、現代でも、いや100年先でも決して変わることのないありようを描いているだけに、そのギャップがとてもたまらなく面白く、しかし80年代当時は、その両者は決してギャップではなく、時代に溶け込んだ一体感として、他の漫画が決して手を出せなかった(例えるなら、江口寿史氏がテクノ系音楽のテイストをギャグマンガに持ち込むとか程度で)「80年代サブカル観」を、この漫画は、とても背筋の通った「一組のカップルが、出会ってから未来へ向かうまで」の物語の中で、描き切るのである。

例を挙げるのであれば、例えばサブキャラの中でひときわ目立っていた野球部のキャプテンの名前が「公会堂渋也」で、もう名前なんだか苗字なんだか分からないレベルではあるのだけれども、そこへネタ元として、当時大人気だったバンド・爆風スランプのボーカルの、サンプラザ中野氏の存在を当てはめれば、瞬間的にそのセンスが「うんうん、だよねー」で分かってしまうところとか。

同じように、美味しい脇役で劇中一番の、変人として輝いていた「某校(ぼかしてるのではなく、本当に“そういう名前”の高校)」の生徒会長、フランキー坂上だって、ネーミング元はフランキー堺氏(と、やはり爆風スランプのファンキー末吉氏)であったことは明確なわけだし。

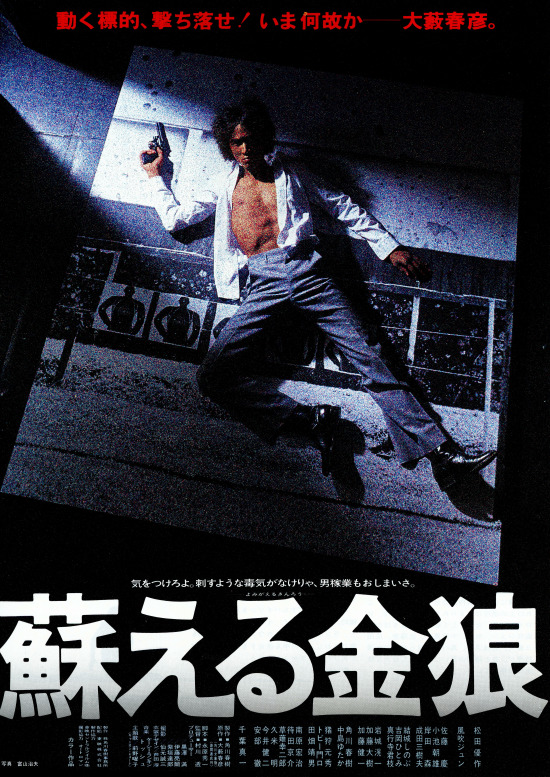

そう、この漫画の、主にネタ部分を占める根っこは、「現在進行形の80年代サブカルチャー」である部分と、それこそ、主人公の松井辰吉と、花室もえを繋いだ設定が、古典王道恋愛漫画『愛と誠』のパロディであったり、印象的なゲストキャラが「赤い手拭いを本当にマフラーにした、貧乏カップル」で、名前がケンとメリーだったりという、70年代的な物を、パロディでロンダリングする手法とで二分化されるのではあるが、この「70年代的であるファッションや存在感を、一度パロディで空洞化させる」という手法そのものが、80年代の代表的な「批評」の在り方であると同時に、表現の一角を担っていたのだということは、ここでいつか改めて、述べておくべきだなぁとは思っていたりはするが、本題とはズレるのでここでは割愛。

そういう意味ではタイトルからして、これは誰もが分かるレベルで、RCサクセション、忌野清志郎氏の代表曲『雨上がりの夜空に』のパロディで構成されていて、そういう意味で「今(当時)漫画界でウケてるラブコメを、サブカルチックに描こう」というコンセプトは、当初はおそらく、小林じんこ女史と講談社編集サイドでは幸せな一致をみたのであるが、物語が進んでいく先で、毎度おなじみの、大河さんの(近しい女性友人たちには、皆から「あんたはややこしいレベルの“逆男女差別主義者”だよね」と言われる)「女の方が、モノを生み出す底力と普遍性は強いんだ」が、にじみ出てくるというのは、やっぱりここは読み進めていて痛快であった。

物語は、かつて、川原を転げ落ちかけて、放置ゴミのガラスで致命傷を負いかけた少女を、咄嗟に救って臀部に深い傷を負った少年という図式が過去にあり、その後のその少年が高校生になったタイミングで、そこで救ってもらったヒロイン・もえが、両親の元を離れて、その少年・辰吉のいる街にやってきて、同じ高校に入学する。その上で、ヒロインのもえが住み、某校生達のたまり場になるのが、もえの祖母が経営している銭湯であったという、ここまでが基本設定であり、舞台の主な解説。

ここへ来るまでの間に、吉川晃司ネタとかフリオ・イグレシアスネタから始まって、KISSネタはあるわ、クラッシュギャルズネタはあるわ、山海塾ネタはあるわ、『世にも怪奇な物語』という1967年のフェリーニ監督の映画ネタはあるわ、当時の(まだこの頃は、歌謡曲扱いだった)『いとしのエリー』を、徹底的に茶化した替え歌に乗せて描かれる悲恋のギャグがあるわ、竹熊健太郎氏と相原コージ氏が、後に『サルでも描ける漫画教室』でネタにしたような「80年代漫画の特色」でもある「コマの欄外などの、作者のボヤキや落書き」も山ほどあるわ、運命の再会を前にして、明るく屈託なく、吹きだし笑いまでしてしまう、ヒロインのもえを筆頭にして、とても「それ」は、真剣で重たい出来事を、茶化して受け止めて流してしまう「ポストシラケ世代」らしさ、みたいなものが前面に打ち出されているのだが、果たして「それ」は。この漫画のルックスでしかなく、イマドキの萌え漫画のような、中央の核を喪失して空洞化したままの「何もなさ」とは、徹底的に異なっていた。