まずはこちらの『表層的東野圭吾論概略』をお読みください。

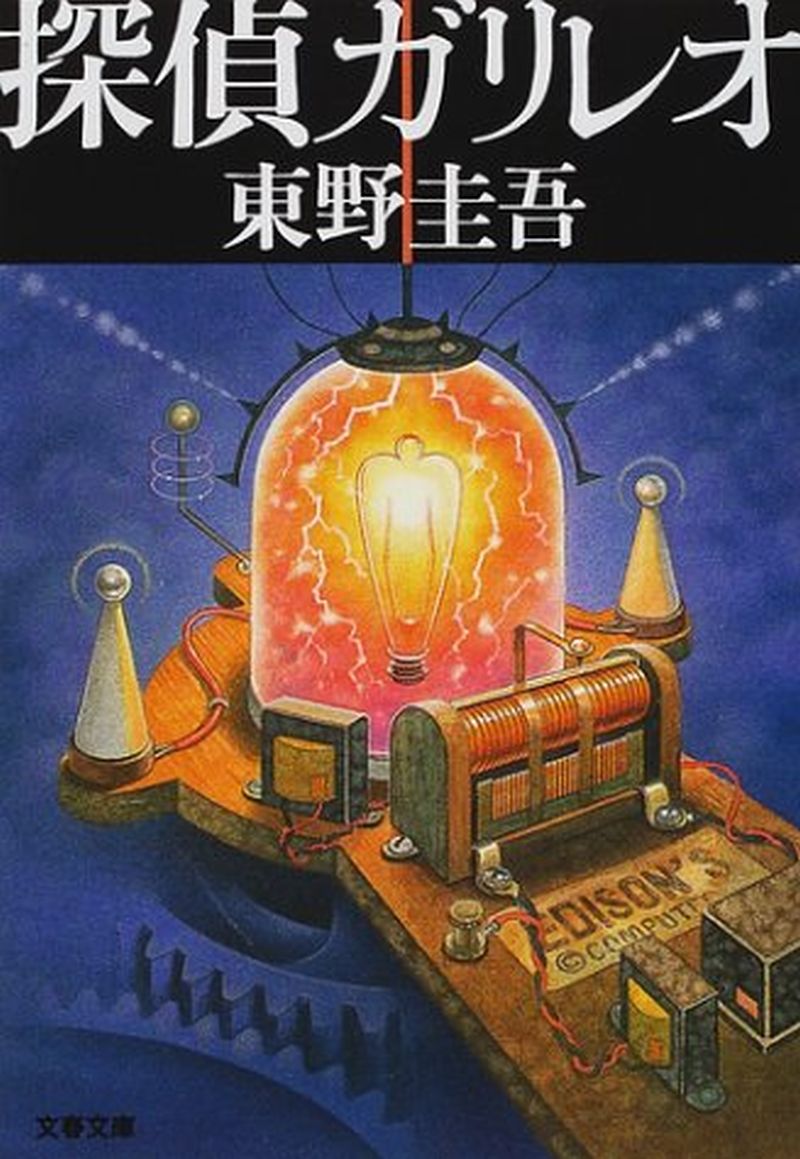

東野圭吾短編シリーズでは大ベストセラーになった『探偵ガレリオ』

怪奇現象にしか見えない事件を、リアリストの理系学者が論理的に解き明かす。

しかしそこには、推理トリック小説に、本来不可欠なカタルシスであるべき「なるほど! 実はそうだったのか!」が徹頭徹尾皆無で、どんな謎の正体を、物理や化学でどう劇的に暴かれようとも、読者としては「ふーん、そういうもんなのねぇ」しか言えない作品群。

短編連作でいくのなら、どうせならガレリオ(湯川学)を「研究室に引きこもって、そこからは一歩も出ない研究バカ」って設定にしちゃって、そこへ、事件の謎を抱えて困り果てた草薙刑事が毎回湯川を訪ねてきて、湯川は草薙から事件の話を聞いただけで、その場で様々な思考模索や、実際の実験を繰り返すことで、最終的には、研究室からは一歩も出ずに、実験室での実験だけで、事件の謎を解いてしまう、というような、いわば理系アームチェアディティクティヴにしちゃえばよかったのにと、余計なことを考えてしまう。

東野圭吾『探偵ガリレオ』『予知夢』の、『ガリレオシリーズ』は『ガリレオ』というタイトルで2007年に、フジテレビでドラマ化され、福山雅治演じる個性的な湯川のキャラと、特異なトリック設定の妙味などで注目を集めてしまったけど(ホームズ役とワトソン役が、原作小説では男性同士だったのに、映像化に当たっては、相方を女性に換えるという手法は、映画版『チーム・バチスタの栄光』も同じである)、そもそもこの小説は、大学時代は物理・化学専攻だった東野氏の、趣味性だけで書き始めた連作だと伝え聞いている。

それだけに、今更ツッコムのも野暮だとは思うが、短編推理小説としては、物理・化学クイズとしては「ふ~ん……そうなんですかぁ」と思わされるだけで終わるような構造の謎解きが多い(しかしさすがに、いかに理数系オンチで、文系・芸系人間の大河さんとて、『騒霊ぐ』のポルターガイスト現象の謎解きぐらいは、読み初めてすぐに予想はついたもんだ)ものの、「物理・化学クイズ」を乗せる入れ物となる物語としての推理小説クオリティとしては、ギリギリ破綻レベルである。

なにせ、そこに至るまで全く伏線を張ってもいなかった人間関係や、登場すらしてもいなかったキャラクターの存在なんかが、解決編で突然(刑事の台詞などで)初登場して、「そいつが犯人です」レベルで、最後にまとめて事件背景ごと解説されるのだから、これはもう既に、読者に対してフェアでもなんでもない。

そういう視点を一度持ってしまうと今度は、冒頭で、どんな突飛な謎や怪事件を持ち出されても「どうせこっちの知らない、物理法則や化学現象で、そのトリックは構成されてるんでしょ。んでもって、フーダニットだってどうせ、ラストにいきなり登場してきた人が犯人だって言われるんだから読みながらこっちが推理するだけ、無駄なんでしょ」と興ざめになり、そして、その「どうせ」がほとんど当たっているので困ったもんである(笑)

せめて「専門的な物理学知識や化学技術を必要とするハウダニットが、なぜそこで用いられたのか」というエクスキューズを中心にして取り上げ、犯人を、物理や化学の専門とは縁遠い立ち位置の、普通の人間に毎回固定して、そのハウダニットと、理系の専門家ではない市井の一般人との接点という要素に、もう少し趣向を凝らしてくれれば面白かったのにと、思わざるを得ない(町工場の技術者や、メーカーの研究者が犯人であり、彼らが、自身が保有している技術や機械を駆使して犯罪を犯すというルーティンが、やたら目立ったのには呆れ困った)。

まぁもっとも、前述した背景構造の描き込み不足もそうだが、毎回数十ページの短編で、事件発端から解決までを描かなければならないわけで、その上で、執筆モチベーションが「趣味です」と開き直られてしまえば、読者としては、もはや何も言うまい、言えるまい(笑)

今思えばだが、この「オカルト・怪奇現象を思わせる犯罪の発生」「その怪奇現象の裏には、必ず人間がいる」「そこで生じた犯罪を構成する、秀逸な物理・化学トリック群」という、このシリーズの特徴は、それを上手く融合的に活かし、そこへ人の持つ情念や怨念を上手く込めることが出来れば(東野氏の作風とは違うかもしれないが)まさに、1968年に、円谷プロダクションとTBSでタケダアワーで放映された名作SF科学犯罪ドラマ『怪奇大作戦』の、現代版になれたかもしれないと、残念に感じる部分もあるのである(これも余談だが、『絞殺る』におけるアーチェリーというガジェットと、『予知る』における「男のエゴで堕胎させられたことへの女性の怨恨」という要素は、共に東野氏の処女作『放課後』からの流用ともいえることもあり、またその『予知る』における「読んでる側が、絶句するしかない、遮断機がいきなり下ろされたようなラストの切り取り方」も、これもまた『放課後』がもたらした余韻を思わせる)。