だがその口調と、そこで語られた「いじめる」「やっつけてやりたい」といった言葉は、幼い子どもが、幼稚園や小学校で感じる気持ちを表す時のそれであり、つまりここで作品は、幼稚園での子どもが起こす諍いと、国家が争いあう戦争とは、同じ構造で発生しているのだと、そう言及しているのである。

セブンの世界観設定が「恒星間侵略戦争時代」であることを前提にすれば、ここでのアンノンの行動自体が、戦争への道程を辿っているという解釈は自然に成り立つ。

つまり、そこで思考を遡らせてみると、この物語におけるアンノンが「悪魔のような侵略宇宙人」ではなく、「地球人による宇宙開発を、誤解しただけの存在」なのは、ここで発生している問題が、確実に戦争を呼び覚ます要因を満たしている一方で、セブンという作品が、基本的に一話完結の単独エピソードを扱うシリーズであり、アンノンに関して今後シリーズを全部使って戦争を描くわけには行かない以上、その矛盾を解消するためには「実は今回起きたトラブルは、アンノンの誤解でした」へ、ドラマを落とし込むしかなかったからではないだろうか?

つまり、本話のテーマの本質は「実は国家間の戦争なんてものは、よくよく原因を紐解いていけば、実は小学校の子どもの喧嘩みたいなもんなんだよ」なのではないかと、推測されるのである。

だからこそ、大人が構築する国家は、それを根本解決するためには、「皆と仲良くできる、本当の強さ」を持たなければいけない。

『カネゴンの繭』がそうであったように、本話は子ども社会のあり方や、子どもの生き様という要素を使って、我々大人社会の構造的な問題や解決すべきポイントを、風刺して示唆しているのである。

その一方で、藤川・鈴木コンビは冷たい現実として、「やられたらやり返せ」が、大気圏を飛び出した先の広大な世界でも、ルールとして存在しているのだとはっきりさせている。

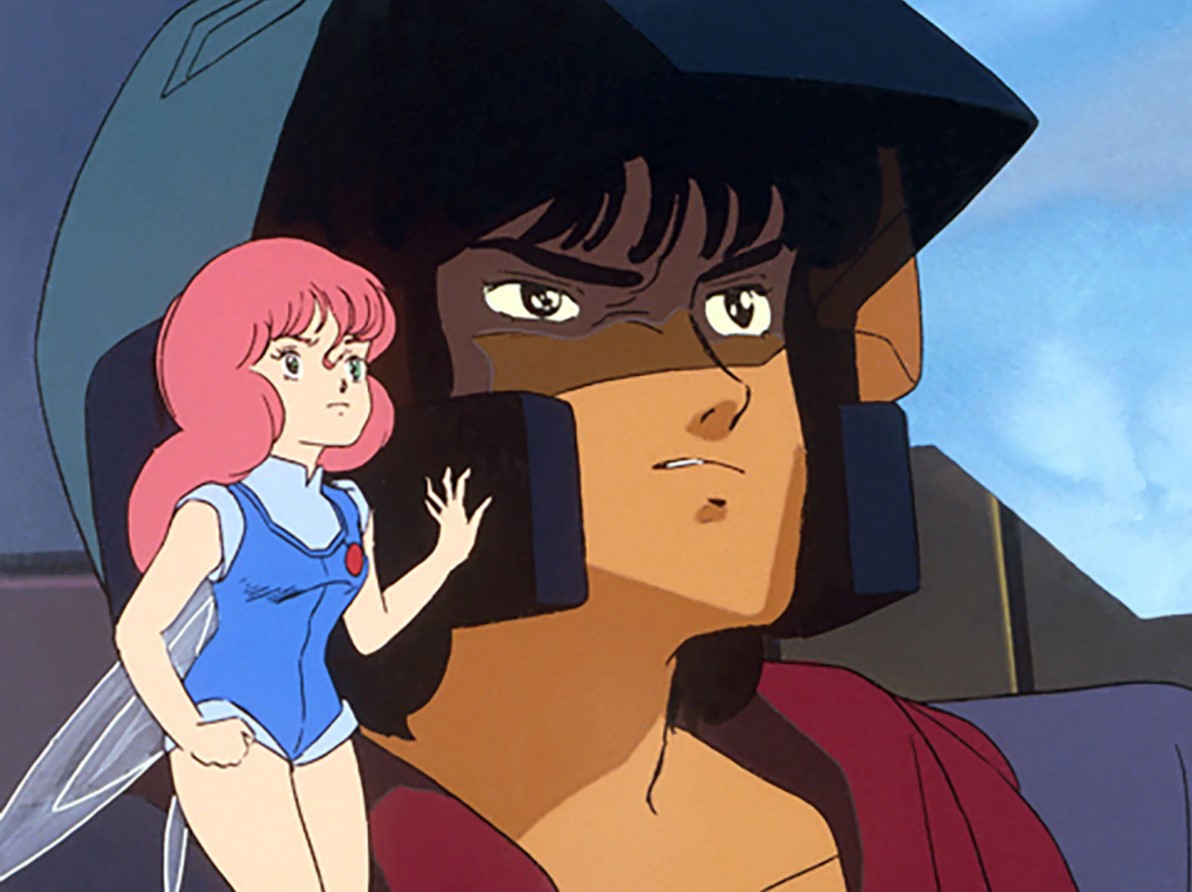

宇宙からやってきた、非生物の意思生命体アンノンと、肉体を持つ地球人少年ヒロシ。

まったく接点を持たない二体を繋げることができたルールこそが「やられたらやり返せ」であったということは、同時に「報復は、宇宙の果てまで行っても覆すことの出来ない正当なルール」という、絶望的な認識を、そこにみることができるのである。

「やられたらやり返せ、は宇宙に通じる絶対ルール」本話のルーツともいえる『宇宙からの贈り物』は、「宇宙には宇宙のルールがあって、悪意がなくともそれを破った地球には、ペナルティとして、火星怪獣ナメゴンが贈られてくる」という内容だった。

つまり、本話がその骨子に『宇宙からの贈り物』を取り込んでいるということは、本話がルール論を内包している、なによりの証拠であるとも言える。

『宇宙から~』では、地球のルールと宇宙のルールが異なっている点がドラマを生んだが、本話では逆に、あえて遠く離れた存在同士に、「やられたらやり返せ」というルールによる共鳴を起こさせることで、その「やられたらやり返せ」という「戦争を引き起こす最大の原因」が、決して否定できないレベルで、感情という回路の根幹を形成しているのだと、本話は語っているのではないだろうか?

本話を担当した、演出の鈴木俊継監督は、この頃は円谷プロの正社員監督として、いわば中継ぎのエースとして活躍していた時期であり、それゆえ、与えられた脚本をきっちりとこなし、予め決められていた予算とスケジュールの中で、堅実に作品化していく手腕を求められていた印象が強い。

一方、脚本を担当した藤川桂介氏は、セブンには本話で初参加。

もちろん藤川氏は、今まで『ウルトラマン』各話評論等で解説してきたように、飯島敏宏監督との縁でウルトラに参加するようになったわけで、『ウルトラマン』では『ミロガンダの秘密』『ミイラの叫び』『無限へのパスポート』『海底科学基地』『果てしなき逆襲』と、飯島監督作品を中心に活躍してきた。

セブンでは、本話で参加した以降は『サイボーグ作戦』『栄光は誰のために』など、佳作を発表するものの、飯島監督の登板になった『セブン暗殺計画』前後編を最後に、セブンどころかウルトラシリーズから、事実上去ってしまった。(藤川氏が次に手がけたウルトラは『ザ☆ウルトラマン』(1979年))

実は、藤川氏に関しては、セブン中期以降に、かなりの量の没脚本が確認されている。

それは『湖底の叫び声(この脚本は映像化直前まで辿りつき、水棲宇宙人ピニヤの着ぐるみまで作られていたが没になり、ピニヤはペロリンガ星人へと改修された)』『半人間(『サイボーグ作戦』へ改稿)』『赤い群獣(第2クール後半執筆)』『謎の怪獣地帯(第2クール後半執筆)』といった作品群だが、実は、藤川氏の脚本が次々と没になった時期と、橋本洋二プロデューサーがセブン担当になって、それまでは金城氏主導で行われていた脚本選考・打ち合わせを、橋本氏主導で行うようになった時期が、ぴたりと一致するのである。

また、橋本氏は第二期ウルトラ時には、局側のプロデューサーとして敏腕ぶりを発揮するが、その第二期では、藤川氏はウルトラの脚本を一切担当していない。

しかし、その時点で円谷と縁が切れた

わけではないことは、藤川氏がその最中も、円谷プロ作品の『トリプルファイター』(1972年)や、『ミラーマン』(1971年)『緊急指令10-4・10-10』(1972年)などの脚本を執筆していることからも明らか。

(むしろ藤川氏が円谷プロと袂を別ったのは『ミラーマン』終盤でのいざこざであることが藤川氏本人の著書で言及されている)

同じように、セブン中期を境にウルトラから離れた脚本家として、若槻文三・山浦弘靖氏の両名が挙げられるが、若槻氏・山浦氏もまた同じように『ミラーマン』や『トリプルファイター』『ジャンボーグA』(1973年)などの円谷作品を執筆しつつ、『ウルトラマンレオ』(1974年)『ウルトラマン80』(1980年)などの、「橋本氏が去ってからの作品」でウルトラ復帰を果たしている現実を見ると(レオはクレジット上では橋本氏が表記されているが、当時橋本氏は、TBS内部人事で昇格したタイミングでのレオ担当であり、実質レオでは4話以降はノータッチであったと、後年本人が出版物などで語っている)、藤川氏は、若槻氏や山浦氏などと共に、橋本氏や周辺が後年明らかにした「セブン登板時、橋本イズムについていけない脚本家は、容赦なく切り捨てられていった」と言われる、まさにその対象だったのではないかと、事実関係だけを見る限りでは、そう受け取れる部分も少なくない。

それはある意味で、藤川氏が安易な形で教育ドラマを書こうとしなかった、何よりの証拠であるとも言えないだろうか?

藤川氏が決して、人間が書けないような作家などではないことは、後の脚本家・作家としての成功・仕事が証明している。

実際、藤川氏は、双葉社より出版された『怪奇大作戦大全』において「プロデューサーが橋本さんに変わって、狙いどこがガラッと違うんですよ。橋本さんは絶対的にドラマを中心にして、いわゆるテーマ性のあるものと強く出してきますんでね。エンターテイメント性を追っていくものから、テーマ性を追っていくものに急に変わりますから、どうやりゃこの人満足するのかなって。それまで接触もなくて、気心が知れないから、何を書けば橋本さんが満足するのかって迷ってしまって苦しかったですよ」というコメントを寄せていた。

そこにあったのは、おそらく作家単位・個人単位での、「SFドラマとは」「子ども番組とは」といった部分への認識・スタンスの違いだったろうし、そこには絶対的な優劣はそもそもなく、ただプロデューサーと作家という力関係ゆえに、藤川・若槻・山浦の三氏はウルトラを去ったわけであるが、同じ橋本体制で、セブン直後に作られた円谷作品の『怪奇大作戦』(1968年)や、『恐怖劇場アンバランス』(制作1968年・放映1973年)での、藤川・若槻・山浦作品を見る限り、橋本氏が目指した「ウルトラの形」から逆算すれば、確かに三氏は「橋本イズムドラマのローテーション」に入ることは出来なかったのだと、それは後付で理解できる人事であった。

「やられたらやり返せ」というルールは、大宇宙の果てでも共通する、人と人を争いに導く根幹のルールであることは、疑いようはなかったわけであるが、橋本氏が望んだのは、おそらくそれより更に先にある、「ではどうすれば『仲良くする』という『本当の強さ』を、人が得ることが出来るのか」への導きを、観ている子ども達に対して、教育的に提示する作劇だったのではあるまいか。

ウルトラシリーズは、その初期においては「この世界では解明できない、人が生きていく道行きで出会う様々な謎」を、ファンタジーの形と、異形の生き物の物語で、視聴者の子ども達へと提示していく形が確立されていたが、橋本氏はこの時期、そういった「様々な謎」への明快な回答を、視聴者へ提示するように、作家単位へ求め始めたのである。